財政部廢止PPP政策文件,文化PPP何去何從?

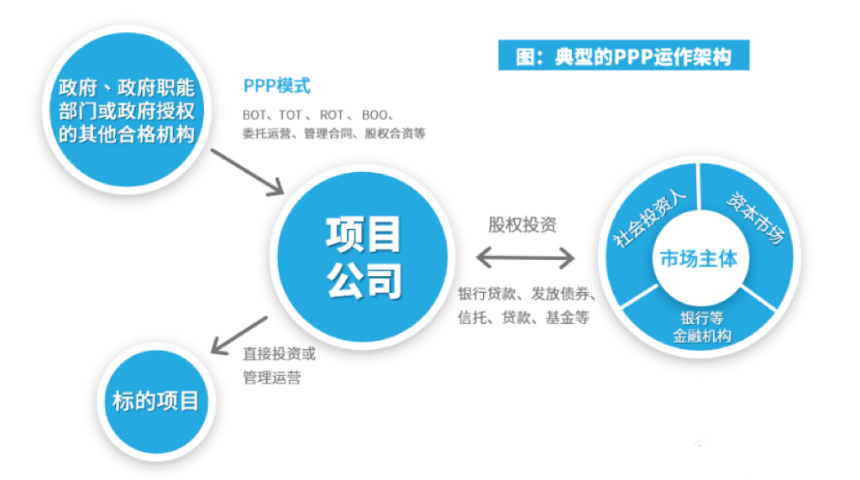

PPP(Public—private partnership), 是指政府通過特許經營權、合理定價、財政補貼等事先公開的收益約定規則和社會資本合作,以實現改善公共服務、拉動投資效用的作用(詳見下圖)。

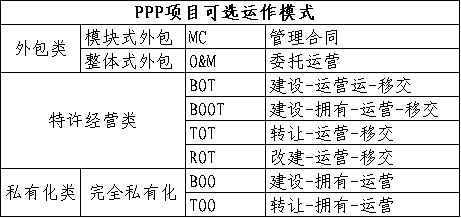

政府部門通過項目招標的形式與中標企業簽訂合同,與此同時政府通常會與金融貸款機構簽訂相關協議,以保證中標企業的資金到賬,并采用建設—運營—移交(BOT)、轉讓—運營—移交(TOT)、改建—運營—移交(ROT)等具體實施方式(詳見表1)明確約定建設和運營期間的資產權屬關系,推進規范合約履行,是一種項目建設運營與企業融資政府信用背書相結合的運作模式。

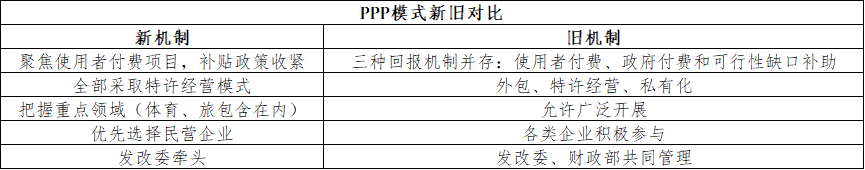

今年,3月財政部PPP綜合信息項目庫關停。11月3日,國務院辦公廳轉發國家發展改革委、財政部《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》(以下簡稱“新機制”)的通知。此次新機制對未來PPP模式的未來發展奠定了基調(詳見下圖)。

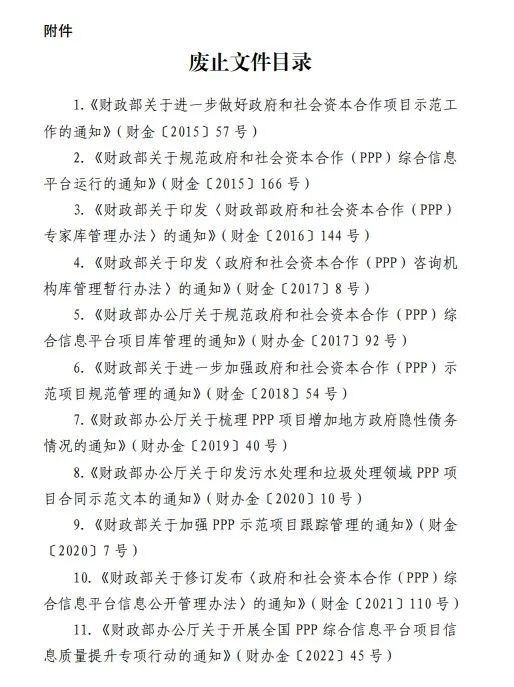

12月13日,財政部發布《關于廢止政府和社會資本合作(PPP)有關文件的通知》,廢止了11項相關文件。

目前,PPP模式共涉及19個一級行業,文化產業也作為一級行業位列其中,業內將其統稱為文化PPP。《北京市文化金融手冊2022》中將文化PPP定義為:“以‘文化+’為核心,通過民資資本介入公共文化投資領域,實現全域性文化、旅游、城建、體育、農業、商業等復合文化產業開發運營”。PPP模式,誕生的十年來,文化PPP項目建設的成效相當顯著。例如,唐山市文化廣電和旅游局與北京保利劇院管理有限公司合作的唐山大劇院PPP項目,三年間政府采用文化PPP模式成功減少了750萬元的財政支出,實現了30%的降幅、烏魯木齊市文化和旅游局與烏魯木齊昆侖之約文化旅游公司合作的絲綢之路文化展示中心PPP項目不僅為當地酒店創收近3000萬元,還為當地百姓提供300余個就業崗位……

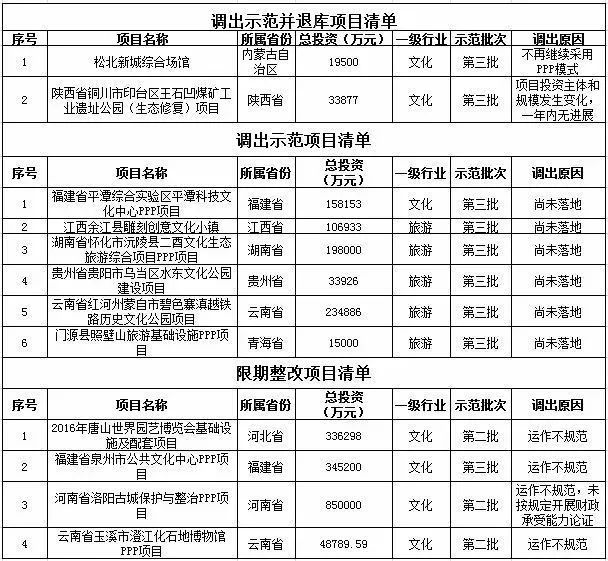

但凡事都具有兩面性,2018年文化PPP接連暴雷。據網易統計共有13個項目,被清退或整改,其中公共服務文化類7項,旅游類6項(詳見下表)。也是在同年,號稱“中國文化PPP項目第一民營企業”的金誠集團轟然倒塌。

綜上,文化PPP存在它的優越性,但也存在一定的風險性,但此次調整并不會將文化PPP“趕盡殺絕”。一方面,《關于廢止政府和社會資本合作(PPP)有關文件的通知》主要是為了配合新機制,針對PPP綜合信息平臺以及與新機制不適配的相關政策文件的清理與調整,而并不是針對文化PPP項目;另一方面,新機制中明確提出,體育、旅游等文化產業細分領域仍然包含在PPP模式的重點領域內,加之先前文化PPP取得的重要成就,文化PPP并不會簡單的直接廢止,或許將在新機制下迎來新的生機。

那為什么文化PPP會出現暴雷?新機制是否能夠有效規避文化PPP的暴雷風險?新機制下文化PPP又將何去何從?

文旅小鎮——暴雷最典型的文化PPP

提到文旅小鎮,你是想到了吳儂軟語的周莊古鎮還是小資愜意的阿那亞·金山嶺文旅小鎮。但你可能不知道在這些成功案例背后的文旅小鎮也經歷過暴雷。

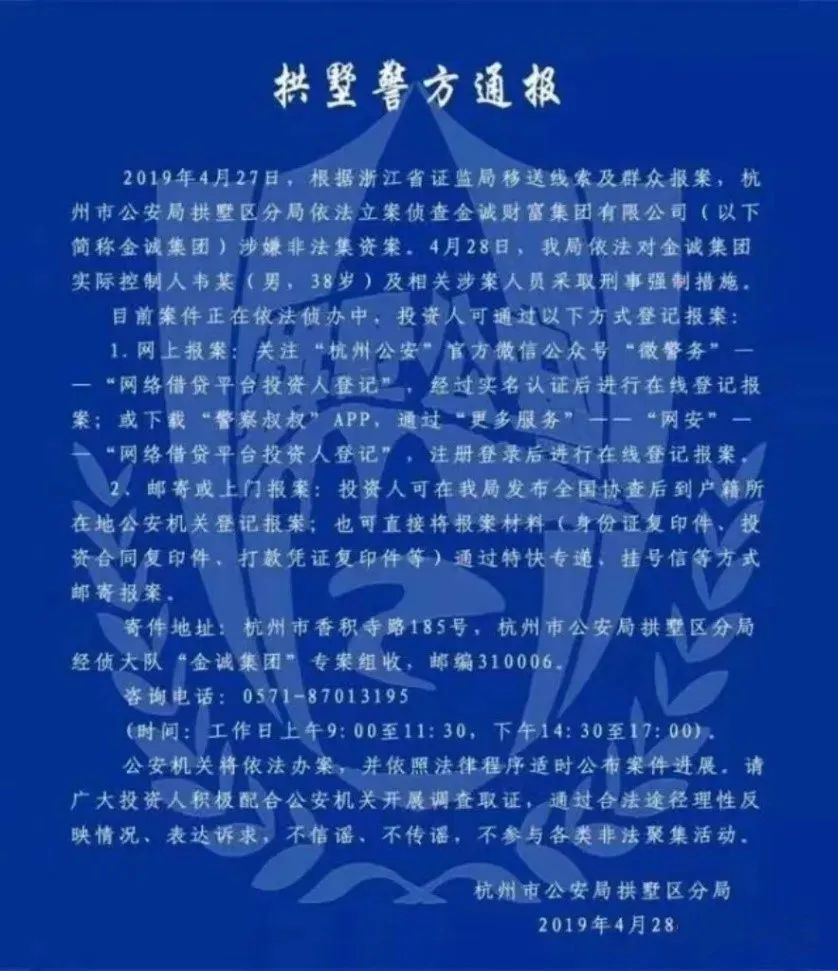

2018年,一個號稱“坐擁全國59家文旅小鎮、與政府簽約文化PPP項目投資金額達570億元”的民營投資企業——金誠集團迎來了他的首次兌付危機;次年,金誠集團因涉嫌非法吸收公眾存款而被正式立案,該集團的高管韋杰及其他32名人員因此被捕。至此之后,國內文旅小鎮接連暴雷。

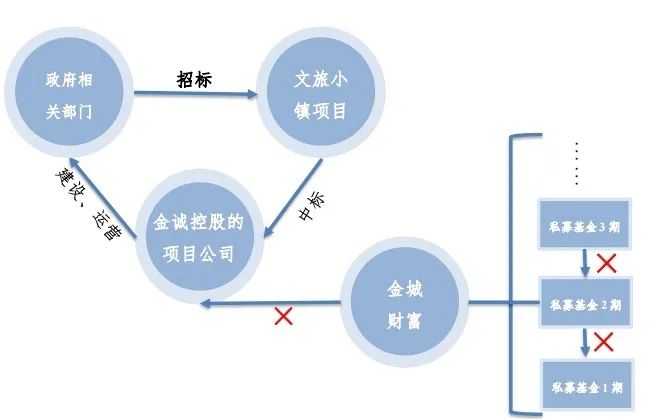

金城集團2008年創立,下設金誠新城鎮、金誠財富、金誠控股、有象文化等板塊。其中,金誠財富和金誠新城鎮是負責文旅小鎮PPP項目運營主體。其主要運營模式為成立金誠集團控股的項目公司,并以此為主體與地方政府簽訂文旅小鎮PPP項目,同時以金誠財富為平臺上架私募基金(以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金),基金被拆分為多個時間段,簡單來說就是當基金第一期到期后,立即上架第二期,用第二期的錢兌付第一期的錢(詳見下圖)。

在這樣的運營模式下,金誠集團是如何一步一步走進暴雷的深淵的呢?

鉆PPP項目庫管理漏洞,利用“政府信用背書”蒙蔽大眾。新規出臺前,我國國家級PPP項目庫為財政部PPP綜合信息平臺項目庫、國家發展改革委傳統基礎設施領域PPP項目庫兩個,兩個平臺的信息差就給了金誠集團鉆空子的機會。盡管金誠集團聲稱擁有全國59個文旅小鎮,但實際上,其公開簽約的PPP項目數量卻不到20個,更不用說真正符合達到入庫標準的項目數。盡管如此,金誠集團還打著“文化PPP”的名頭吸收公眾存款。普通公眾認為“政府”二字就是代表了“公信力”,盲目加入了投資大軍。此次新機制的發布,明確了財政部的牽頭領導,12月的廢止通知又對財政部PPP綜合信息平臺項目庫相關文件進行了廢止,文化PPP項目的信息或將集中于國家發展改革委傳統基礎設施領域PPP項目庫,大眾在做出投資決策前,針對文化PPP項目信息獲取的途徑或將變得唯一,決策風險將進一步降低。

回報機制不合理,“兩頭拿錢”。此次新機制明確指出聚焦使用者付費項目,政府付費只能按規定補貼運營、不能補貼建設成本,不得使用財政資金以任何形式彌補項目建設和運營成本,包括可行性缺口補助等方式。這一規定,進一步收緊了政府的補貼政策。但金誠集團在先前的文件中多次用到“可行性缺口補助”一詞。一方面基金產品提供所謂的建設“成本”,另一方面,有利用財政補助中飽私囊。此次新機制的出臺進一步抬高了PPP項目本身的入庫門檻也對企業的建設、運營能力提出了更高的要求,確保項目盈利將成為社會資本實現文化PPP項目可持續性運作的重要途徑。

PPP項目社會融資不規范,監管體系不到位。將同一項目融資基金進行時間上的拆分錯配。這一舉動明顯違背了中國證券投資基金業協會發布《私募投資基金備案須知》中“禁止存在短募長投、期限錯配、分離定價、滾動發行、集合運作等違規操作”。①以舊債還新債很容易致使項目資金陷入死循環,一旦出現項目資金鏈斷裂,項目就極易出現暴雷。這其實也是金誠集團出現接連爆雷的最主要的原因。新機制要求發改委做好牽頭工作,把關項目特許經營方案等有關內容,財政部門加大財會監督力度,嚴肅財經紀律。明確了兩大部門的責任分工。未來,PPP項目將在項目審查、融資監管或將得到兩部門的雙重監管,進一步保障了項目的落地以及人民群眾的財產安全。

休戚與共——機遇與挑戰并存的文化PPP

類似文旅小鎮暴雷這樣的PPP惡性事件并不罕見,也不僅僅局限于文化產業領域。因此,國家對PPP機制進行了新的調整。在新機制下,文化PPP又將迎來哪些新的發展機遇亦或是挑戰呢?

重點聚焦旅游、體育領域。首先,此次新機制明確了未來PPP項目將聚焦使用者付費項目,因此大文化領域內旅游、體育兩大細分行業包含在內。因此,未來主營業為在旅游服務、體育器材制造等領域的企業將迎來一波政策利好。不得不說當下興起的將冰雪運動與冰雪氣候旅游資源相結合的“冰雪旅游”模式,在未來的一定時期內可能將成為文化PPP項目的重點關注領域。一方面,2021年,文化和旅游部、國家發展改革委、國家體育總局聯合發布了《冰雪旅游發展行動計劃(2021—2023年)》;另一方面,行業龍頭企業紛紛涉及相關產業。截止2023年12月19日,冰雪產業板塊股票共計18家,其中不乏華僑城、萬科、長白山等行業龍頭企業。

民營文化企業迎來新的發展機遇。縱觀PPP項目庫項,先前大部分社會資本基本均為央企或地方城投等國有控股企業,而此次新機制確提出優先考慮民營企業。這一舉措為民營文化企業提供了新的發展機遇。截至2023年,10月22日,文化傳媒板塊上市的181家企業中,民營企業107家(含外資、三資等),占比將近60%(詳見下圖)。未來,民營企業若能獲得文化PPP項目的中標資格,對其自身發展來說,不僅開拓了業務合作范圍,獲得項目收益;同時還獲得了政府的信用背書,增強了企業自身的社會美譽度,是一件“一舉兩得”的好事。

對文化企業現金流動性要求提高。主要體現在兩個方面。首先,收緊財政補助政策,讓文化企業現金流備受考驗。從融資端來說,特許經營模式下不再允許政府為其融資進行擔保②,也就是說“政府信用背書”僅限項目本身,而不體現在項目承擔公司本身的建設運營能力上。其次,從營收端來講,聚焦使用者付費項目也就意味著項目承擔方需要具備足夠的市場敏銳度,充分滿足大眾的消費需求,并且能夠確保承擔項目的營收能力。這以考驗將成為未來文化企業能否入局文化PPP的重要因素之一。

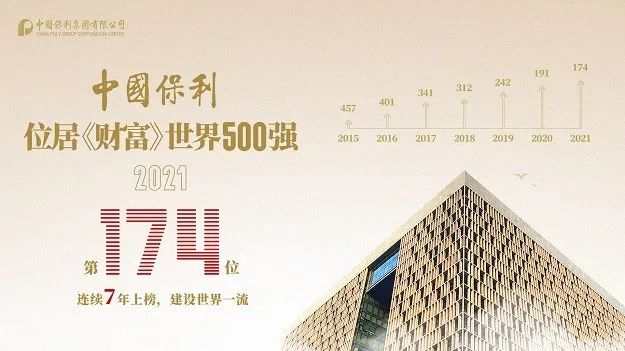

目前已經具備成熟PPP模式的企業該如何轉型適應新機制?以離我們最近的文化PPP項目——保利系劇院為例。一方面,該企業與政府合作主要采取的是外包類O&M(委托運營)模式開展而非特許經營模式,未來接洽相關業務時該如何在新機制下尋找合理的模式,值得深思;另一方面,此次公布的重點領域似乎不再聚焦公共文化服務體系,劇院系PPP就此終結了嗎?還是說調整原有的PPP合作模式?亦或是保利集團會充分利用地產資源再度進入旅游產業?這些問題都值得我們拭目以待。未來,這些已經入局的成熟PPP企業該如何轉型或將成為熱點話題。

結語

此次廢止通知的發布實質上是與新機制的配套政策調整,并不會對文化PPP造成致命性打擊。未來,文化PPP將是挑戰與機遇并存。首先,體育與旅游方面的盈利性項目將成為重點領域,同時,民營企業入局文化PPP項目可能性增大,市場活力將被大規模激發;其次,監管體制的統一嚴苛以及補助政策的收緊對目前具備較為成熟的文化PPP項目承擔企業提出了轉型要求,也對未來承擔項目的文化企業經營能力、專業資質提出了更高的要求。但可以明確的是,未來文化PPP項目監管將更加嚴格、高質量發展趨勢將更加明顯。